Edito

Décembre 2021

Nous voici arrivés au terme d’une année qui n’a pas été aussi compliquée que 2020, mais pas facile quand même. Ce fut le cas pour les réunions, les rencontres, le contact en réel…, car jusqu’à l’été, ce n’était pas simple de se retrouver.

Le Cirkus

Pour une fois nous allons vous parler de nous. Nous venons de faire une réunion du bureau du Cirkus. Plusieurs éléments ont été discutés et en particulier, l’organisation des 4èmes journées techniques en 2022.

Non, vous ne rêvez pas ! Vous pouvez immédiatement noter en gras, en couleur, en ce que vous voulez, les dates dans votre agenda. Nous avons d'ailleurs fait une annonce particulière à ce sujet.

Elles auront lieu les jeudi 19 et vendredi 20 mai 2022 au Cirque Imagine à Lyon.

Nous allons mettre les bouchées triples pour vous proposer un programme attractif et faire revenir les exposants que certains n'ont pas vus depuis longtemps.

Côté « surprises », mais chut il ne faut pas en parler trop fort, nous travaillons sérieusement sur notre site…. Nous ne vous en dirons pas plus pour le moment.

Nostalgie

Au tout début de notre association, nous avions lancé la gazette du Cirkus. C’est avec une certaine nostalgie que nous avons relu ces anciens numéros. Il y en a eu 15, jusqu’en 2013.

Pour ceux qui voudraient les consulter, nous pourrons vous les envoyer.

Nous annoncions régulièrement la naissance des réseaux PCR. C’est pour cette raison que sur le forum vous avez un espace qui leur est dédié.

Maintenant ils sont grands et il y a la coordination de ces réseaux assurée par la CorPar.

Mais il y a parfois des difficultés à trouver des bénévoles pour faire vivre ces associations. C’est le cas pour le réseau ESTRAD (Bourgogne – Franche-Comté). Contactez-les si vous avez envie de vous investir.

Le salon WNE

La World Nuclear Exhibition s’est tenue du 30 novembre au 2 décembre au parc des expositions de Villepinte. Les annonces gouvernementales et le déplacement de ministres lors de la première journée ont dopé les entreprises, et la journée de mercredi a été particulièrement animée avec moult visiteurs. La journée de jeudi était en partie destinée aux étudiants et nous avons vu pas mal de jeunes dans les allées.

On avait l’impression de la foire de Paris dans le domaine du nucléaire.

Des membres du Cirkus s’y sont d’ailleurs retrouvés, Champi et Iron Kloug. Nous y venions à plusieurs titres : rencontrer des personnes que nous n’avions pas vues depuis longtemps, redire à certains exposants qui nous suivent depuis longtemps que les 4èmes journées auraient bien lieu en mai prochain à Lyon. Beaucoup nous ont déjà confirmé qu’ils seraient avec nous.

Et puis aussi démarcher les entreprises pour qu’elles accueillent des stagiaires issus des formations initiales. Nous avons pu glaner quelques informations que nous nous sommes empressés de transférer aux responsables pédagogiques des cursus dans lesquels nous intervenons, les uns et les autres.

Pour plus d’infos (étudiants ou formateurs) contacter notre kloug.

Réglementation

En attente de l’arrêté qui va modifier l’arrêté PCR/OCR et l’arrêté vérifications.

Ce devait être rapide, mais il doit y avoir des grains de sable dans la machine administrative.

Novembre 2021

Vous avez dit nucléaire

En cette fin d’année 2021, on reparle de nucléaire, puisqu’on parle préservation du climat, gaz à effet de serre, CO2, etc..

On s’intéresse en particulier aux petits réacteurs nucléaires (Small Modular Reactor – SMR).

Et même si le monde politique en parle (y compris au plus haut de l’état), nous en resterons aux aspects technologiques si vous le voulez bien.

L’IRSN a fait une note d’information sur ce sujet.

Les réacteurs modulaires de faible puissance (ou small modular reactors - SMR), de moins de 300 MWe, suscitent depuis plusieurs années un intérêt croissant dans le monde. Pour leurs promoteurs, ils constituent un moyen de production d’électricité pouvant satisfaire des besoins variés, comme exploiter la cogénération et se prêter à des applications non électriques (chaleur industrielle, production d’eau douce...) ; ils constituent une solution adaptée pour des régions isolées ou disposant d’infrastructures limitées. Leurs concepteurs affichent aussi des performances accrues en matière de sûreté grâce à des dispositifs de sûreté intrinsèque et passive. Certains concepts proposent une architecture permettant l’installation de plusieurs modules indépendants les uns des autres pour atteindre une puissance globale plus importante (de l’ordre de 600 – 800 MWe).

Il faudra quand même un peu de temps, même si des recherches avaient été menées dans ce sens, pour en voir un rapide développement industriel.

On évoque également les réacteurs au thorium.

Des tests imminents vont être réalisés en Chine concernant un nouveau réacteur nucléaire expérimental utilisant le thorium comme combustible. Bien que ce type de combustible ait déjà été testé auparavant, un certain nombre de personnes affirme que la Chine a cette fois de bonnes chances de parvenir au stade commercial de cette technologie.

Et on nous pose souvent la question : pourquoi n’a-t-on pas développé cette technologie et pourquoi a-t-on utilisé l'uranium ?

Réponse simple : le général De Gaulle voulait que la France dispose de l'arme atomique. Et avec le thorium, c'est impossible de fabriquer une bombe, techniquement parlant, car il n'y a que d'infimes quantités de matières fissiles et que l'on ne peut en créer. C'est de la physique nucléaire contre laquelle on ne peut aller.

Mais si la France dispose officiellement de l’arme atomique, cela explique pourquoi elle est membre permanent du conseil de sécurité des Nations Unies.

Révision de texte

Le texte n’est pourtant pas si vieux...

Arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection

Il a suscité pas mal de questions. Du coup la DGT a fait un questions-réponses sur ce sujet.

Protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants

Arrêté du 18 décembre 2019« OF-PCR, OCR, OCA, CRP »

Qui a d’ailleurs fait l’objet de modifications en juin 2021.

Il fallait bien se rendre à l’évidence ! Une réécriture avec quelques modifications s’imposait.

Il y avait quelques précisions dans le corps du texte à apporter.

Mais ce sont surtout les annexes IV concernant le processus de certification des organismes de formation et l’annexe VII concernant le processus de certification des organismes compétents en radioprotection qui ont été totalement revues.

Plusieurs retours ont eu lieu depuis le début de la mise en place du système sur les disparités qu’il pouvait y avoir en matière de certification des différents organismes (aussi bien OCR qu’organisme de formation).

À l’évidence, les exigences ne sont pas les mêmes et les niveaux ne sont pas les mêmes. Il y a même des demandes en-dehors du cadre réglementaire (et même, en-dehors du bons sens, pour ne pas dire ubuesques) de la part d’auditeurs, voire aussi de la part d’inspecteurs. Nous avons des perles et quelques exemples en stock, mais nous ne voudrions pas mettre en porte-à-faux les audités.

C’est ce qui a conduit la DGT à réviser le texte et en particulier les exigences relatives à la qualification des auditeurs des organismes de certification.

Le texte a été soumis à l’approbation de l’ASN, de l’IRSN. Il devait être publié rapidement, mais rien pour l’instant.

Reportage de l'INRS

Un reportage de l'INRS intitulé Rayonnements ionisants, un risque invisible a été diffusé le 21 octobre 2021. Si vous l'avez raté, le replay est disponible sur la chaine YouTube de l'INRS.

Un très bon reportage de vulgarisation de la gestion du risque lié au risque d'exposition aux rayonnements ionisants, dans lequel "des experts feront le point sur les moyens de prévention des rayonnements ionisants et des entreprises témoigneront de leurs actions en la matière".

Une imprécision a été relevée par les klowns sur la nécessité de désignation d'une CRP pour un établissement en cas d'intervention pour des tirs radios par une entreprise sous-traitante.

Cet échange est à retrouver sur le forum par ici.

Reportage sur le chantier d'ITER

Voici une autre vidéo relativement récente et qui fait le point sur le chantier d'ITER. Elle fait une cinquantaine de minutes.

Elle reprend également les principes de la fusion et les différents éléments de la machine.

Une discussion est ouverte sur le forum par ici.

Octobre 2021

Bilan des expositions IRSN de l'année 2020

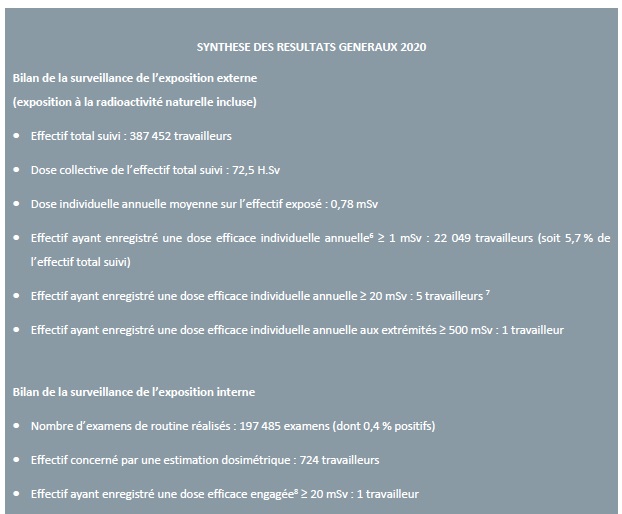

Et voici, comme chaque année, le bilan dosimétrique des travailleurs pour l’année 2020. Année ô combien particulière puisque la crise sanitaire est passée par là et que certaines activités ont été réduites.

En 2020, 387 452 travailleurs ont été suivis pour leur exposition aux rayonnements ionisants du fait de leur activité: 364 614 travailleurs dans des activités civiles du domaine nucléaire, de l’industrie, de la recherche et du médical ou dans des installations et activités intéressant la défense, et 22 838 travailleurs suivis pour une exposition à la radioactivité naturelle. Comme les années précédentes, c’est dans le domaine médical (59 %) et dans le domaine nucléaire (22 %) que les effectifs se trouvent principalement.

Les effectifs sont d’ailleurs en baisse puisqu’en 2019, c’était plus de 395 000 personnes qui étaient suivies.

La dose collective pour l’ensemble des travailleurs suivis s’établit en 2020 à 72,5 H.Sv, soit 35 % de moins par rapport à 2019. Cette diminution concerne tous les domaines d’activité, mais est principalement liée au report de certains travaux de maintenance dans l’industrie nucléaire et à la diminution des doses reçues par le personnel navigant exposé au rayonnement cosmique, du fait de la baisse du trafic aérien, en lien avec la situation sanitaire due à la COVID-19.

Il en est de même pour la dose individuelle moyenne qui est de 0,78 mSv et est en baisse de 35% par rapport à 2019 (1,20 mSv) pour des raisons similaires. Plus de 94 % des travailleurs suivis ont reçu une dose annuelle inférieure à 1 mSv.

C’est sur ce point que l’on peut porter la réflexion, et en particulier sur les 76 % des personnes qui ont eu potentiellement une dose inférieure à la limite de détection (pour rappel, certains dosimètres à lecture différée ont un seuil à 50 µSv). Est-ce qu’un classement est toujours justifié ? Évidemment cela ne concerne QUE les personnes qui portent leurs dosimètres et nous savons tous pertinemment que certaines d’entre elles ne veulent pas les porter. C’est un peu pour agiter les cocotiers, entamer des discussions et faire réagir…

Concernant les dépassements de limite, il y a plusieurs chiffres selon les tableaux et même certains dépassements qui n’ont pas été validés par les médecins du travail. Visiblement il y a eu 6 dépassements (5 externes et 1 interne) dont 5 ont été retenus par défaut, en l'absence d'un retour du médecin du travail sur les conclusions de l'enquête. Cela reste cependant marginal (sauf pour les concernés qui doivent faire les déclarations associées et les analyses).

On peut également se poser des questions sur la dosimétrie extrémités (car il est évident que si on ne porte pas de dosimètres, il n’y a pas de dose) ou de la dosimétrie interne (plutôt bien implantée dans le domaine nucléaire, mais pas forcément ailleurs).

Comme chaque année, l’IRSN fait des focus sur des thèmes particuliers pour étayer le rapport.

Cette année, on trouve des éléments, sur les points suivants :

-

Le suivi rétrospectif de l’exposition des 50 travailleurs les plus exposés en 2020 (qui ont déjà reçu des doses élevées par le passé).

-

L’exposition du cristallin de l’œil des travailleurs dans le domaine médical

-

L’exposition des travailleurs du secteur du démantèlement dont le risque prépondérant, se confirme être la contamination interne.

-

L’exposition des travailleurs prestataires du nucléaire

-

L’exposition des travailleurs dans le secteur de la production et du conditionnement des radio-isotopes dans les cyclotrons

-

L’exposition des personnels navigants

-

L’exposition des travailleurs au radon, en mentionnant que l’analyse des données disponibles ne permet pas de réaliser un bilan exhaustif de cette exposition. A priori cela indique des disparités suivant le secteur d’activité mais que les expositions restent globalement faibles sur ces cinq dernières années.

Ce dernier point sera à vérifier dans les années futures, surtout dans le cas où les coefficients de dose seraient modifiés.

Réglementation

On souffle un peu après un mois d’août fourni.

Septembre 2021

Réglementation

Comme souvent, l’été permet la publication de textes réglementaires. Et là nous avons été gâtés.

Vous l’avez donc vu ! Le décret modificatif du 2018-437 est sorti. Il porte la date du 18 août (publié au JO du 20) ! Il traite également des rayonnements électromagnétiques non ionisants.

Pour vous aider, nous avons (rapidement !) mis en ligne le texte in extenso car, dans le texte publié au JO, il n'y a que les modifications qui sont indiquées.

Décret n°2021-1091 du 18/08/2021, modifiant le décret 2018-437 du 4 juin 2018 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants.

Les principaux points portent sur :

-

⇒ l’écriture d’un arrêté spécifique concernant le zonage pour les appareils fonctionnant en champ pulsé

-

⇒ l’âge minimal concernant les jeunes travailleurs, porté à 16 ans (au lieu de 15 ans) ;

-

⇒ la prise en compte du vocable vérification périodique de l’étalonnage

-

⇒ le vocable véhicule remplacé par « moyens de transports » (beaucoup plus large)

-

⇒ la prise en compte dans les formations de l’exposition au radon (on va en reparler) :

« IV. - Lorsque le travailleur est exposé au radon uniquement, l'information ou la formation porte notamment sur :

« 1° L'origine naturelle du radon et sa transformation en particules solides radioactives ;

« 2° Les effets potentiels sur la santé et les interactions avec le tabagisme ;

« 3° Les moyens de prévention de l'exposition au radon ;

« 4° Les liens entre concentration d'activité du radon dans l'air et la dose efficace pour un travailleur. »

-

⇒ la création d’une section relative à la situation d’exposition durable résultant d’une situation d’urgence radiologique.

Mais ne changeons rien et restons sur le radon.

Nous avons eu aussi l’arrêté du 30 juin 2021 relatif aux lieux de travail spécifiques pouvant exposer des travailleurs au radon.

Je viens d’avoir un retour de la part des étudiants qui sont en Master et qui étudiaient la problématique du radon. J’ai beaucoup apprécié la phrase dans la conclusion de leur rapport :

" Cependant, nous avons remarqué, lorsque nous discutions avec des personnes lors de nos mesures, que le risque radon est méconnu du grand public. De plus, le fait de mentionner que le radon est un gaz naturellement radioactif présent sur terre, le public peu averti se montre méfiant. C’est pourquoi il est important de rassurer, sensibiliser et faire connaître le risque que représente le radon au grand public, afin d’en limiter au maximum son exposition, et que c’est un risque parmi tant d’autres. "

Nous avons tous un travail d’information important à faire.

Août 2021... (avec un peu de retard, vacances obligent !!)

Période estivale

Comme chaque année et après présentation devant l'Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST), l'ASN a publié le rapport sur la sûreté nucléaire et la radioprotection.

L'année 2020 a évidemment été marquée par la crise covid et les activités ont parfois été mises en sommeil dans certains secteurs.

Groupe permanent des experts en radioprotection (GPRADE et GPMED) de l'ASN

L'ASN lance un appel à candidatures pour constituer un nouveau groupe permanent d'experts en radioprotection.

Pour préparer ses décisions présentant les enjeux les plus importants, l'ASN sollicite les avis et les recommandations de huit groupes permanents d'experts (GPE) placés auprès d'elle. Le mandat des deux groupes d'experts en radioprotection arrivant à échéance, l'ASN met en place un unique groupe, aux compétences transverses, consacré à la radioprotection. Elle lance pour cela un appel à candidatures. La date de limite de dépôt des candidatures est fixée au 17 septembre 2021.

Le troisième mandat des groupes permanents d'experts en radioprotection (GPRADE et GPMED) arrive à échéance le 31 décembre 2021.

A partir de 2022, afin de privilégier une vision intégrée de la radioprotection, l'ASN met en place un unique groupe permanent d'experts en radioprotection nommé GPRP, aux compétences transverses.

A ce groupe sera rattaché un groupe de travail pérenne chargé, en raison de leurs spécificités, des sujets relatifs à la radioprotection des patients, nommé GTRPP. Le président du GTRPP sera membre du GPRP.

Réglementation

Arrêté du 28 juin 2021 relatif aux pôles de compétences dans les INB. Ce texte était attendu. Aux exploitants nucléaires de se mettre en action pour mettre en place les pôles sur les sites qui comprennent des INB ou INBS.

Arrêté du 5 juin 2021 portant homologation de la décision n°2020-DC-0694 de l'autorité de sûreté nucléaire du 8 octobre 2020 relative aux qualifications des médecins ou chirurgiens-dentistes qui réalisent des actes utilisant des rayonnements ionisants à des fins médicales.

On attend toujours le décret modificatif qui prolongeait les dispositions transitoires jusqu'au 1er janvier 2022.